वर्तमान समय में प्रदूषण दुनिया में स्वस्थ जीवन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में बात करते हैं। हम हमेशा युवाओं को स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि हम आज देखते हैं, दिन-ब-दिन हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हम युवाओं/आम आदमी को शिक्षित नहीं कर सके। हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ तो गड़बड़ है। यह मुख्य प्रश्न है, इसलिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को देखना चाहिए, जिसे हम प्रदूषित मानते हैं।

प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण का अर्थ है मानव जीवन के प्राकृतिक संतुलन में दोषों का निर्माण। यदि यह दोष हमारी शिक्षा प्रणाली में उत्पन्न होता है, तो निश्चित रूप से हम इसे “शिक्षा में प्रदूषण” कहेंगे।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) ने शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने की सिफारिश की फिर से पुष्टि की। लेकिन शिक्षा पर खर्च 30 जनवरी, 2022 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत से नीचे तक सीमित है।

स्कूल शिक्षा: एक दुखद स्थिति

विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर 2021 के अवसर पर, यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी स्टेट ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की। निष्कर्ष काफी हद तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE) के विश्लेषण पर आधारित है।

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 1.2 लाख एकल-शिक्षक स्कूल हैं, जिनमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यूपी (3.3 लाख), बिहार (2.2 लाख) और बंगाल (1.1 लाख) के स्कूलों में शिक्षकों के सबसे अधिक पद खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लगभग 21000 एकल-शिक्षक स्कूल हैं। 2021 में UNSECO की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11 लाख रिक्त पदों में से 69% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात भी ठीक नहीं है। संगीत, कला या शारीरिक शिक्षा में विशेष शिक्षा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्कूल में प्री-प्राइमरी के 7.7%, प्राइमरी के 4.6%, अपर प्राइमरी के 3% और सेकेंडरी के 0.8% शिक्षक अंडरक्वालिफाइड हैं।

यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में भारत को मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए 11.16 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता बताई है। निजी क्षेत्र में नियोजित शिक्षकों का अनुपात 2013-14 में 21% से बढ़कर 2018-19 में 35% हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्धारित करता है कि छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) कक्षा 1-5 में 30:1 और उच्च ग्रेड में 35:1 होना चाहिए।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

पूरे भारत में स्कूलों में कंप्यूटिंग डिवाइस (डेस्कटॉप या लैपटॉप) की कुल उपलब्धता 22% है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों (43%) की तुलना में बहुत कम प्रावधान (18%) देखा जाता है। पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% है – शहरी क्षेत्रों में 42% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14%।

प्राथमिक विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि: यह 2001 में 81.6 से बढ़कर 2018-19 में 93.03 हो गया है और 2019-2020 में 102.1 पर है। 2019-20 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए समग्र प्रतिधारण (रिटेंशन) 74.6% और माध्यमिक शिक्षा के लिए 59.6% है।

माध्यमिक शिक्षा का भी बुरा हाल है। 13 भारतीय राज्यों में 780 सरकारी स्कूलों में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, प्रमुख सुविधाएं (शौचालय/पीने के पानी सहित) ज्यादातर गायब या खराब स्थिति में पाई गईं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि जब आरटीई अधिनियम में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की मांग की गई थी, तो 5% से भी कम स्कूलों में अधिनियम में उल्लिखित सभी 9 सुविधाएं थीं। 30% से अधिक स्कूलों में शौचालय नहीं थे (कई लड़कियों का कहना है कि यह स्कूल छोड़ने का एक प्रमुख कारण है) और 60% से अधिक के पास खेल का मैदान नहीं था (इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम स्वास्थ्य और फिटनेस दोनों के बारे में चिंतित नहीं हैं)। हालांकि, छात्रों को प्रैक्टिकल में 75-90% अंक दिए जाते हैं। इस वजह से, माता-पिता/छात्र हमेशा परीक्षा में “मदद” की उपलब्धता के बारे में प्रबंधन से पूछते हैं। इसलिए विज्ञान के सार्वजनिक कॉलेजों में न्यूनतम नामांकन होता है।

बिगड़ती सरकारी क्षेत्र की उच्च शिक्षा

राजस्थान पुलिस ने एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल के लिए कथित रूप से फर्जी विवरण के लिए एक राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के कुलपति और चार अन्य को बुक किया। संस्था के शीर्ष पदों का चयन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। वर्तमान समय में यह देखने में आया है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति समय पर नहीं हो पाती है। चयन प्रक्रिया में खामियों का पर्दाफाश तब होता है जब नियुक्तियों, गबन, रिश्वत लेने आदि के लिए भ्रष्टाचार के आरोप में कुलपतियों को या तो निलंबित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि नियुक्ति के लिए अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी जाती है। जबकि वाइस चांसलर के चयन की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी होनी चाहिए।

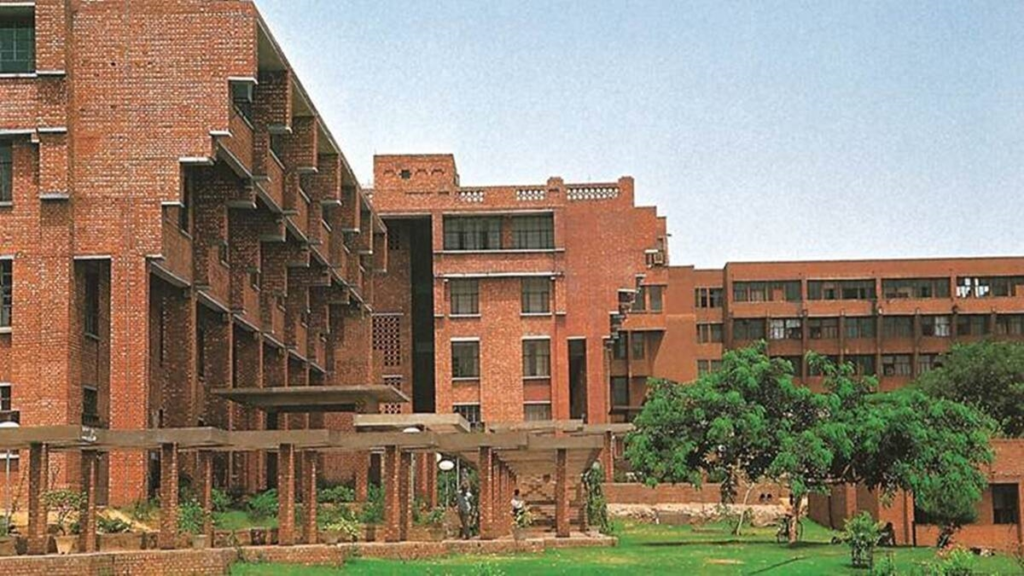

सा कि देश भर के विश्वविद्यालयों को उथल-पुथल भरे समय का सामना करना पड़ रहा है, अच्छे और लंबे इतिहास के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को तेजी से “देशद्रोही गतिविधियों” वाले स्थानों के रूप में टारगेट किया जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों को “राष्ट्र-विरोधी” स्थानों के रूप में घोषित किया जा रहा है, जिन्होंने लगातार शीर्ष राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राप्त किया है।

दुर्भाग्य से, ज्यादातर मामलों में हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भी उचित और योग्य शिक्षक नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फैकल्टी के कुल 6,549 पद खाली हैं। उनमें से अधिकांश दिल्ली विश्वविद्यालय में 900 रिक्त पद हैं, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 622 पद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 532 पद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 498 पद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 326 पद खाली हैं।

निजी क्षेत्र में दयनीय स्थिति

इसके अलावा शिक्षकों का शोषण होता है। खासकर निजी संस्थानों में जिनमें न्यूनतम शिक्षक और छात्रों का अधिकतम नामांकन होता है। स्ववित्तपोषित संस्थानों में शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कई राज्यों में स्व-वित्तपोषित संस्थानों के लिए कोई अधिनियम नहीं है। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम में यह प्रावधान है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों को यूजीसी के मानदंडों, नियुक्ति की विधि और वेतनमान द्वारा विनियमित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में यह अफवाह है कि उम्मीदवार अपनी नियुक्ति के लिए बहुत पैसा (रिश्वत) लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घूस सिर्फ नियुक्ति पाने में ही नहीं है बल्कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिलने पर भी संस्था के मुखिया नए पद पर नियुक्ति की अनुमति देने के लिए घूस मांगने के आरोप हैं। दावा है कि अगर उम्मीदवार को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वरिष्ठता खो देंगे और वित्तीय नुकसान भी होगा। यह वास्तव में अविश्वसनीय है लेकिन ऐसा हो रहा है। यूजीसी फेलोशिप पाने वाला एक रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी पूरी नहीं करना चाहता। समय पर काम करते हैं लेकिन अपनी पीएचडी के बाद से इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि उसे किसी निजी संस्थान में नियुक्ति मिलती है, तो उसे कम वेतन मिलेगा। बेरोजगारी के बावजूद एक ही उम्मीदवार ‘व्याख्याता’ पद के लिए आवेदन करता है और उसे नियुक्ति मिल जाती है। इनकी तनख्वाह की रकम सिर्फ 15-20 हजार रुपये है। । कभी-कभी कागज पर वेतन यूजीसी के मानदंडों के अनुसार होता है, लेकिन देय वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है।

शोषण के दो तरीके हैं – पर्यवेक्षक का और शोधार्थी का। दोनों संभव हैं। यह शोषण कई तरह से होता है: आर्थिक या भौतिक। हमें ऐसे मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। पीएचडी प्राप्त करना इसका एक मुख्य कारण है। बिना काम किए डिग्री। निजी क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में, पीएच.डी. आकांक्षी बड़ी मात्रा में धन का योगदान करते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स को एक शोध पर्यवेक्षक और भौतिक प्रयोगशालाओं के बिना प्रवेश दिया जाता है। वे सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थान हैं।

कोविड-19 के दौरान, निजी संस्थानों को सबसे अधिक लाभ हुआ क्योंकि छात्रों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी – कोई परीक्षा नहीं, बस पास होना। प्रैक्टिकल परीक्षाएं केवल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के माध्यम से आयोजित की जा रहीं। इन सबसे ऊपर, संस्थानों को महामारी के दौरान बिना किसी परीक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए कहा गया था। कई संस्थानों में, छात्रों को पहले वर्ष में बिना पढ़ाए/नामांकित किए सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश दे दिया गया और प्रबंधन ने पहले वर्ष की पूरी फीस ही ले ली। यह अविश्वसनीय है लेकिन सच है कि विभिन्न एजेंसियां हैं जो केवल डिग्री के लिए छात्रों का नामांकन कर रही हैं। रिकॉर्ड के लिए ये एजेंसियां टीचिंग/नॉन टीचिंग फैकल्टीज को भी मैनेज कर सकती हैं।

कोचिंग संस्कृति

छात्र खुद नियमित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं, लेकिन वे अपने संस्थानों में कक्षाओं में भाग लेने के बजाय डमी स्कूलों या निजी कोचिंग कक्षाओं में जाते हैं। क्या हम नियमित छात्रों को सिर्फ संस्थान में दाखिला लेने और कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने के लिए मुफ्त/सब्सिडी वाली शिक्षा और छात्रवृत्ति दे रहे हैं?

सभी शहरों में कोचिंग सेंटरों और डमी स्कूलों की बढ़ती संख्या ने छात्रों को यह विश्वास दिलाया है कि यदि वे ऐसे केंद्रों में कोचिंग के लिए जाते हैं और नियमित स्कूलों में कक्षाओं को छोड़ देते हैं तो वे प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कोचिंग संस्थानों को लोकप्रिय बनाने का नया चलन, डिजिटल तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता और उच्च शिक्षा के संस्थानों को कम वित्तीय सहायता हमारी लंबे समय से चली आ रही औपचारिक शिक्षा की मौत की घंटी साबित होगी।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित एनईपी 2020 देशवासियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यह हितधारकों के लिए समग्र बहुआयामी शिक्षा पर जोर देता है। हालांकि, इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं क्योंकि यह जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता है।

कार्यकारी संपादक